探討機器人技術的分類與實際應用,從工業機器人到群體機器人,以及 AI 與 Web3 融合所創造的新機器經濟。本文源自 Heritage.Defi 所著文章,由 PANews 整理、編譯及撰稿。

(前情提要:馬斯克:SpaceX星艦「明年底飛火星」載運特斯拉機器人Optimus,最早2029載人登陸 )

(背景補充:馬斯克徵求機器人Optimus訓練員:機器士兵未來將參戰「射擊百發百中」 )

人人都在問,人工智慧能做什麼?但真正的問題是,當人工智慧有了實體會發生什麼?機器人領域的敘事終於迎來了一個重大轉折點,資本開始關注,相關敘事比以往更有熱度,更多的建設者也正在湧現。但機器人技術(尤其是現在與人工智慧和 Web3 融合)仍處於其發展的初級階段。

在探討去中心化的機器人經濟之前,需要回答一個基礎性的問題:機器人到底是什麼?

機器人是可編程的機器,被設計用來自主或半自主地完成特定任務。它們利用感測器、執行器和控制系統與環境互動,並根據需要適應不同的條件。

簡而言之,機器人就像一個智能助手玩具。你告訴它做什麼,它就會記住。它有「眼睛」(稱為感測器)來觀察周圍的事物,「手和腳」(稱為可移動的部件)以及一個「大腦」,幫助它決定如何最好地完成工作,例如清潔、建造,甚至是獨自或在你的幫助下跳舞。

多年來,機器人技術的發展已遠超工廠機械臂的範疇。如今,機器人形式多樣,用途也截然不同。

以下為機器人技術的分類及其實際應用案例。

工業機器人

工業機器人是用於高精度、高重複性工作的自動化機器,例如焊接、噴漆、裝配和物料搬運。它們專為在製造環境中運行而設計,通常與數控機床、輸送帶和自動化儲存系統協同工作。

關節機器人

關節機器人是多關節機器人,外形類似人的手臂,有時甚至超越了人的手臂能力。它們可以有多達十個旋轉關節,具有極高的靈活性,能夠進行各種方向的複雜運動。這些機器人常用於汽車產業的裝配和分揀工作,也能在狹小空間內工作。

SCARA 機器人

選擇性順應裝配機械臂。它們具有獨特的機械結構,由兩個平行臂組成,這兩個臂在一個直角處連接到一個關節。這使得 SCARA 機器人能夠在水平方向上移動,以高速度和可靠性著稱。SCARA 機器人常用於製造和裝配過程,例如拾取和放置操作。

服務機器人

服務型機器人在家庭、醫院、飯店等場所工作,負責從清潔地板到運送包裹等各種任務。它們旨在協助人類,通常以半自主或全自主的方式運行。這些機器人專注於實用的現實世界工作,而非工業應用。有些幫助做家務,有些優化物流,有些甚至提供客戶服務。

服務機器人示例:

- 清潔機器人:傳統的 Roomba 是範例,它能自主導航和避開障礙物來清潔地板。

- 配送機器人:這些機器人用於倉庫、醫院,甚至食品配送服務,無需人工干預就能高效運送物資。

- 醫療機器人:當精度至關重要但人類雙手不夠穩定時,醫療機器人就會發揮作用。這些機器人確實能改變生命。

探測機器人

專為極端環境打造的探索機器人,幫助科學家和工程師研究那些對人類來說太過危險或遙遠的地方。這些機器人必須在惡劣條件下工作,同時收集對研究和技術進步至關重要的數據。

探索機器人的實例:

- 火星探測器:美國國家航空暨太空總署(NASA)的「毅力號」和「好奇號」在火星表面行進,分析土壤並尋找過去生命的跡象。

- 深海潛水器:阿爾文號和海神號深海潛水器潜入深海,在潛水員無法到達的深度發現物種和沉船。

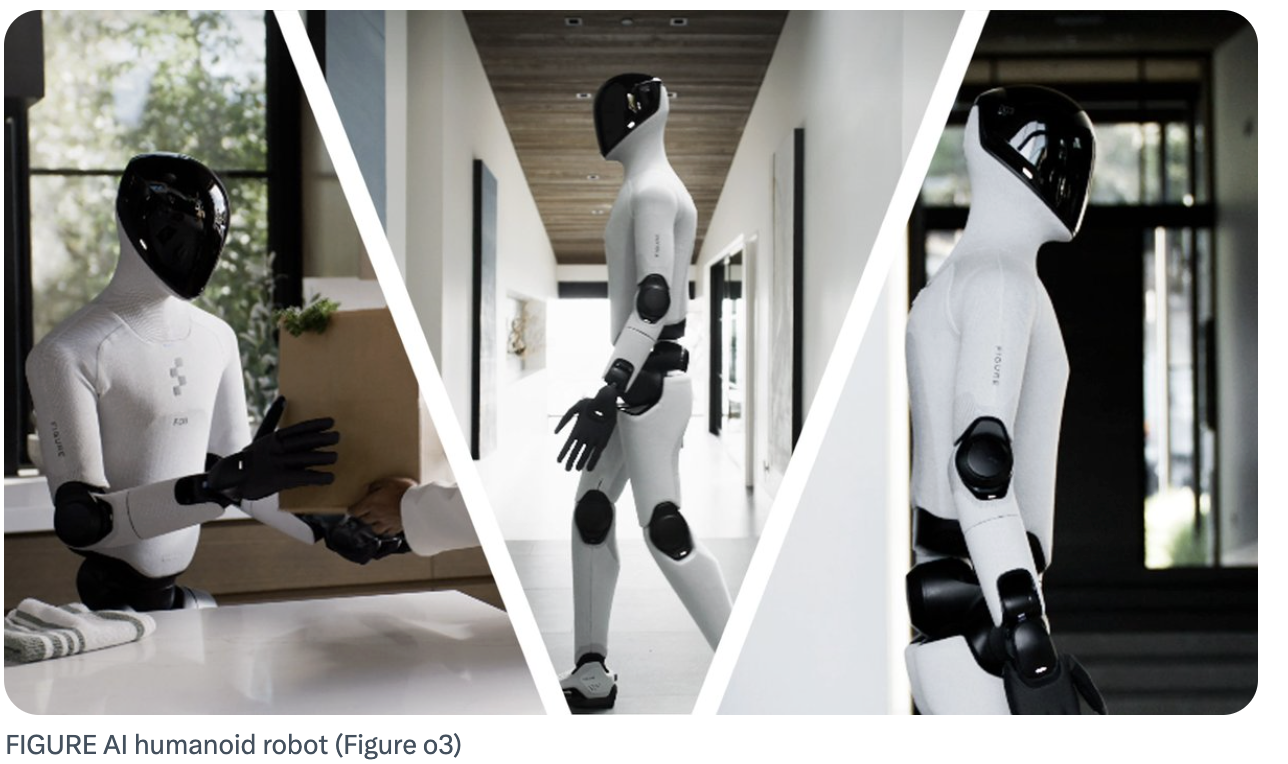

人形機器人

有些機器人不僅能完成人類的工作,而且外形也酷似人類。人形機器人模仿人類的動作、表情甚至說話,因此在客戶服務、研究甚至陪伴方面都很有用。

這些機器人被設計成類似人體的外形,有手臂、腿,有時還有表情怪異的面部表情。它們通常配備人工智慧,能夠理解語言、識別情緒,並與人自然互動。

人形機器人示例:

- ASIMO:雙足機器人,可以行走、奔跑,甚至提供飲料。

- Atlas:波士頓動力公司研發的跑酷機器人,其移動方式更像超級英雄而非普通機器。

教育機器人

有些機器人可以製造汽車,有些則可以構建思維。教育機器人透過讓學生親身體驗程式設計、工程和人工智慧,使 STEM 學科(注:科學、技術、工程和數學四門學科的英文首字母縮寫)更具吸引力。這些機器人專為課堂和研究實驗室設計,以互動方式教授程式設計、機器人技術和解決問題的能力。它們幫助學生在玩樂的同時理解複雜的概念。

教育機器人示例

- LEGO Mindstorms:一款適合初學者的機器人套件,讓學生可以構建和編程自己的機器人。

- NAO 機器人:一種在全球課堂上使用的人形機器人,用於教授程式設計、人工智慧,甚至人機互動。

陪伴機器人

並非所有機器人都為工作而設計,有些機器人是為了陪伴而設計。陪伴機器人提供情感支持、娛樂甚至治療,在老年護理、心理健康和日常互動中發揮著重要作用。這些機器人旨在與人類進行社交或治療性互動。它們配備了人工智慧、臉部識別技術,有時甚至擁有像寵物一樣柔軟的外殼,使其更具吸引力。

陪伴機器人示例

- Paro:機器小海豹,有助於緩解醫院和養老院的壓力。

- Lovot:一款小型、可擁抱的機器人,旨在與主人建立情感連結。

自主移動機器人

自動駕駛汽車並非遙不可及的夢想,它們正行駛在道路上,穿梭於倉庫之間,甚至還在送貨。自動駕駛汽車(AVs)利用 AI、攝影機和感測器實現無人駕駛,成為交通、物流和工業領域的重要角色。

這些車輛能夠感知周圍環境並自主做出駕駛決策,無需人類操控。它們依靠雷射雷達、GPS 和即時數據處理對周圍環境做出反應。

自動駕駛汽車示例:

- 自動駕駛汽車:特斯拉、Waymo 等公司正在推動全自動駕駛汽車在公共道路上的應用。

- 自動駕駛無人機:用於監控、送貨甚至農業領域。

- 自動叉車:倉庫使用它們以極高的精度搬運貨物。

協作機器人

協作機器人能夠與人類安全地並肩工作,處理重複性任務,讓人類能夠重新專注於更高層次的活動。與需要安全防護籠的傳統工業機器人不同,協作機器人配備了感測器和限力功能,可防止發生嚴重事故。

協作機器人可以與人類共享工作空間,在製造、裝配甚至醫療保健領域提供協助。它們易於編程,非常靈活,非常適合那些希望在不進行大規模基礎設施改造的情況下實現自動化的公司。

協作機器人的示例:

- Standard Bots 的 RO1:面向機械加工車間的最先進的六軸協作機器人,具備一流的精度、人工智慧驅動的自動化和無需編程即可輕鬆操作的特點。它是一款全能型機器人,完成從數控機床操作到精細裝配的所有工作。

- Universal Robots 的 UR 系列:業界最受歡迎的協作機器人,以其即插即用的簡便性和靈活的部署而聞名。

- Rethink Robotics 的 Sawyer:它在裝配和質量控制領域的精密作業方面享有盛譽。

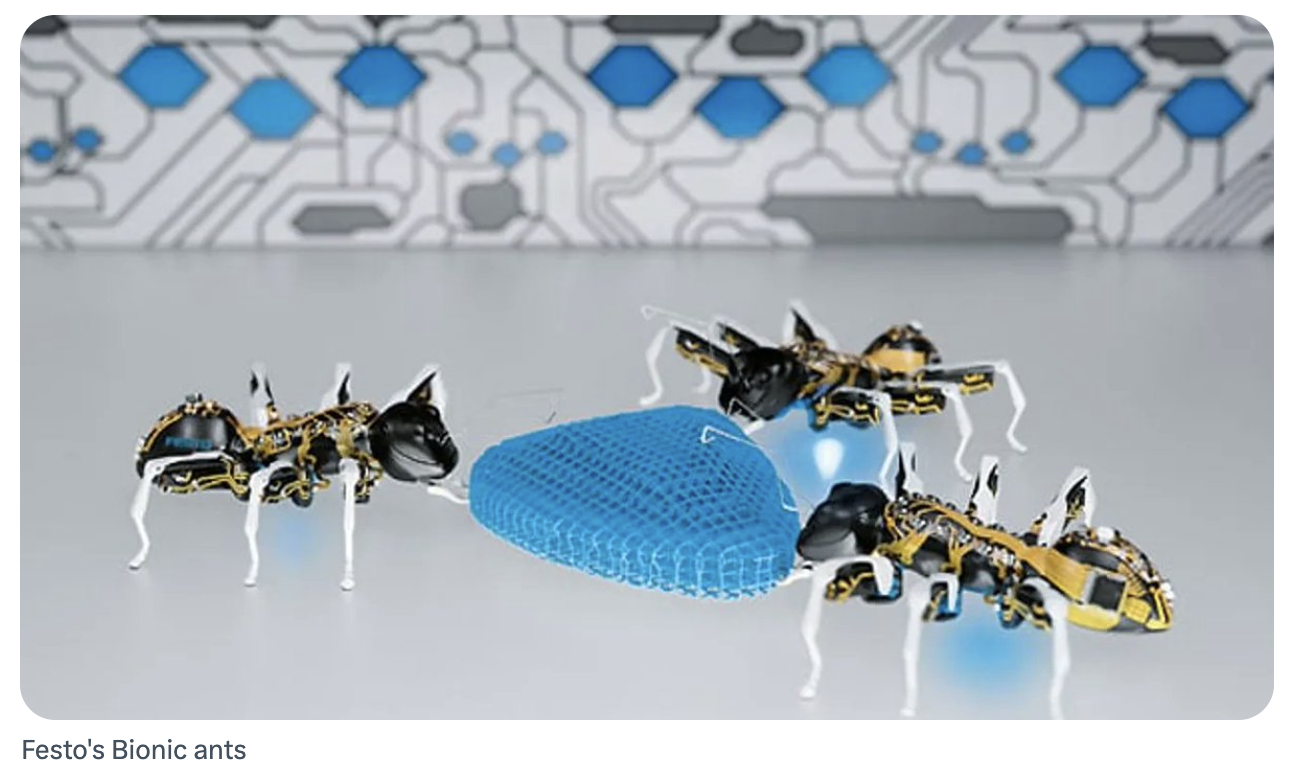

群體機器人

群體機器人是小型獨立的機器人,它們像蜂巢一樣進行通訊和協調,能夠處理單個機器無法完成的複雜任務。這些機器人的靈感來自螞蟻、蜜蜂和鳥類,它們可以集體移動、適應和解決問題。

群體機器人的核心在於數量和團隊合作。它們不依賴於單一領導者,而是遵循簡單的規則來構建智能的分佈式系統。如果一個機器人出現故障其餘機器人會繼續工作。

具有群集能力的機器人示例

- Kilobots:用於研究集體行為和自我組織的微型研究機器人。

- 哈佛大學的 RoboBees:旨在模仿蜜蜂行為進行授粉和搜救的微型飛行機器人。

- Festo 的 BionicAnts:利用群體智能協作完成任務的機器人螞蟻。

軟體機器人

軟體機器人摒棄了剛性框架,採用靈活、柔軟的材料,使其能夠伸展、彎曲並適應周圍環境。受生物啟發,它們的移動方式更像章魚,非常適合處理易碎物品和在不可預測的環境中導航。軟體機器人不用傳統的電機和齒輪,而是利用氣壓、流體運動和智能材料來改變形狀並適應環境。

軟體機器人的示例

- Octobot:一款受圖像作品啟發的全軟體機器人,設計注重靈活性。

- 軟體機器人夾具:用於食品處理和醫療應用,這些應用需要輕柔的觸感。

- Festo 仿生軟手:一款擁有柔軟、自適應手指的機械手,可以像人類一樣抓取物體。

奈米機器人

奈米機器人在微觀層面上運作,小到足以在你的血液中游動或在分子層面上分解污染物。儘管它們聽起來像是科幻小說中的東西,但它們正逐漸接近現實應用,尤其是在醫學和環境科學領域。

這些超微型機器能夠在精度至關重要的地方完成高質量的工作。大多數仍處於研究和開發階段,但它們有可能改變從藥物輸送到工業清潔等各個領域。

奈米機器人示例(原型和理論)

- DNA 奈米機器人:由 DNA 鏈構建的微型機器人,能夠像 GPS 導航的注射器一樣將藥物輸送到特定細胞。

- 微生物機器人:一種概念性的奈米機器人,旨在在血液中移動並消滅有害細菌。

- 環境清潔機器人:理論上的奈米機器人,可以在分子水平上分解水和空氣中的污染物。

可重構機器人

可重構機器人能夠根據任務的不同而改變自身形狀。一些模組化機器人像高科技樂高積木一樣拼接在一起,而另一些則無需拆解就能改變形態。

這些變形機器在需要靈活性和適應性的場景中表現出色;而且,它們還能自主完成。此外,它們的重新配置能力使它們在多個領域成為不可或缺的工具。

可重構機器人的示例

- Roombots:可變形家具機器人,可以拼接成椅子、桌子或任何你需要的東西,然後重新組合成新的形狀。

- Molecubes:立方體形狀的機器人,可以扭轉、轉動,甚至自我複製,為能夠自行構建的機器鋪平了道路。

- PolyBot:一種模組化的奇蹟,像蛇一樣蜿蜒爬行或形成新的形狀,輕鬆應對崎嶇地形。

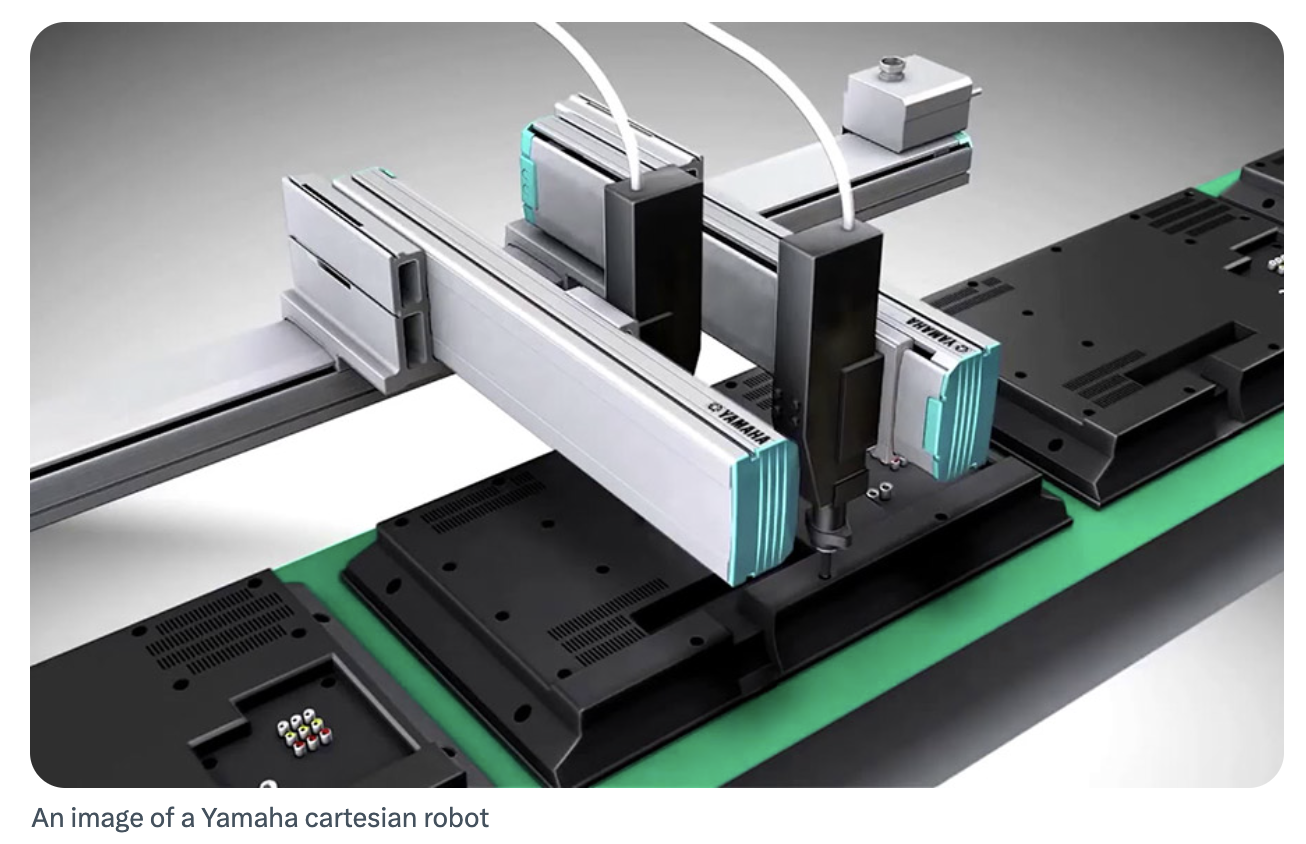

Cartesian 機器人

也稱為 Gantry 機器人,Cartesian 機器人類似於三維網格進行操作。它們的靈活性提供了對線性運動的精確控制。它們用於拾取和放置工作、數控加工和 3D 列印。

從歷史上看,機器人被設計成執行指令。過去,機器人就像非常聽話的工人,只做你告訴它們的事情,不多也不少。但目前逐漸發展成從單純行動到真正思考。

得益於人工智慧,機器人開始不再像工具,而更像隊友,它們開始思考、學習、適應和協作。

下一次進化不僅是機械上的,更是認知上的。當將人工智慧、機器人技術和 Web3 相結合時,全新的事物便應運而生。

一種能夠自主工作、思考和交易的實體機器經濟主體,這就是 OpenMind 的用武之地。

- Openmind 將機器人技術與 AI 認知以及去中心化智能相結合,重新定義了機器人如何學習、適應和協作,通過以下方式實現:

- 去中心化認知層:Openmind 使機器人能夠安全地訪問去中心化網路中的共享智能,而非依賴於集中式資料孤島。這意味著更快的學習、更安全的協調以及更自主的決策。

- 通用人工智慧整合:Openmind 正為機器人開創通用人工智慧,打造能夠推理、規劃並超越預編程任務進化的智能體。

- 機器人技術與 Web3 融合:通過將人工智慧機器人技術與區塊鏈驗證相結合,Openmind 確保機器人生態系統之間的透明度、可驗證性和互操作性。

- 經濟優勢:Openmind 開啟了機器人經濟時代,智慧機器人能夠自主提供服務、執行任務,甚至進行交易,開創了機器驅動生產力的新領域。

Openmind 致力於打造智能機器的大腦,而 XMAQUINA 則在構建經濟和所有權層面,將權力交還給公眾。

XMAQUINA 是一個 DAO,其使命是讓機器人、人形機器和實體人工智慧的使用更加民主化。DAO 持有一個多資產財庫,包括對私人機器人公司的投資、現實世界資產以及加密資產。

XMAQUINA 有一個「機器經濟啟動板」的構想,旨在讓開發者和社群創建 SubDAO(特定資產 DAO),共同擁有特定的機器資產或機器人公司,並實現鏈上治理。

XMAQUINA 正在努力讓全球社群參與(治理、投資、共同擁有)機器人技術和實體人工智慧的發展,而非將其限制在大型企業範圍內。

機器人技術的發展並非一時的炒作週期。它是人工智慧、自動化和去中心化系統這三大當今最強大力量的融合。

傳統機器人提高了生產力,下一代機器人將改變勞動、所有權和價值創造。那些能儘早理解這一點的人,不僅會順勢而為,還會助力構建新的機器經濟。敘事已然到來,基礎設施正在形成。